YAMAHA FG-130は、日本のフォークブーム全盛期に生まれた隠れた名器。グリーンラベルは、赤ラベル人気の影に隠れていますが、実はコストパフォーマンスに優れた「プレイヤーズ・ヴィンテージ」として、多くのギタリストから愛され続けています。

なかでも本機はエントリーモデルに位置づけられますが、サウンド的には上位モデルに引けを取りません。FG-170などとはネックやブリッジの材が違いますが、ハコ部分は同じなので「FG-130は安いのに良く鳴る」というのが筆者の感想です。

ジャパンビンテージの入り口として、手軽勝つ高音質なモデルといえるでしょう。

本記事では、FG-130の歴史的価値から実用性まで、購入を検討される方に必要な情報を詳しく説明しましょう。

日本初の本格アコギYAMAHA FGシリーズ

1966年、ヤマハは日本の楽器業界に革命を起こしました。それまでは海外製品の模倣や、クラシックギターに鉄弦を張った「ダイナミックギター」の製造が主流でしたが、この年に日本初のオリジナルデザインフォークギター「FG-180」と「FG-150」を発表しました。

これは単なる新商品の発売ではなく、日本のギター市場全体を変える大きな転換点と評価されています。

なぜヤマハがこのような革命を起こせたのか、その背景には企業としての安定した基盤がありました。長年培ってきた木材加工技術、大企業ならではの開発資金力、そして材料の調達ルートが三位一体となって、高品質な楽器を手頃な価格で安定供給することを可能にしたのです。

このモデルは「良いギターは高価である」という常識を覆し、品質の民主化を実現したといえるでしょう。特に注目すべきは、木材という本来ばらつきの大きな材料を使いながらも、同じモデルであればほぼ同等のサウンドを得られる生産精度の高さでした。これにより消費者は安心してヤマハギターを選べるようになったのです。

このFGシリーズの登場タイミングも絶妙でした。

ザ・フォーク・クルセダーズの「帰ってきたヨッパライ」がヒットするなど、当時のフォークソングブームとぴったり歩調を合わせていたのです。多くの若者がFGギターを手に取り、吉田拓郎やかぐや姫といったアーティストの楽曲を演奏しました。

そしてFGシリーズは、まさに時代の波に乗った運命的なモデルとなっていきます。

グリーンラベル期とは?

YAMAHA FGシリーズのヴィンテージ個体を見分ける上で、最も重要な手がかりとなるのがサウンドホール内部に貼られたラベルの色です。ヤマハは技術の向上や市場の変化に合わせて仕様を改良し、その節目ごとにラベルの色を変更してきました。

まず1966年から1968年にかけてはライトグリーンラベルが使われ、これがFGシリーズの最初期に当たります。続く1968年から1972年が赤ラベルの時代で、「Nippon Gakki」の文字が特徴的な「伝説」の時代。この時期のFG-180は、その力強い鳴りから「バカ鳴り」と称され、現在でも非常に高い人気を誇っています。

そして1972年から1974年がグリーンラベルの時代となり、本記事の主役であるYAMAHA FG-130が製造された時期に当たります。この後、1974年から1975年にはブラックラベル、1975年から1980年にはオレンジラベルと続き、以降はベージュラベル、アイボリーラベルなどが採用されました。

なぜ、FGシリーズのラベルは短期間に、頻繁に変更されたのでしょうか?

1972年の赤ラベルからグリーンラベルへの移行は、根本的な設計思想の変更ではありませんでした。むしろ市場の旺盛な需要に応えるための戦略的な進化だったと考えられます。

ヤマハは赤ラベルで確立した生産の勢いを維持しながら、YAMAHA FG-130のような新しい型番を投入することで、ブームの最盛期においてラインナップの鮮度を保つマーケティング戦略に出たのではないでしょうか。

このグリーンラベル期は、ヤマハがアコースティックギターの国内生産に手応えを感じていた時期でもあります。後の高級ライン「Lシリーズ」が1974年に登場し、廉価モデルの生産拠点が海外へ移行する直前の、まさに「FGシリーズの黄金期」であったとも分析できます。

したがって、YAMAHA FG-130は赤ラベル時代の経験を凝縮し、品質と生産効率の両方をバランスした、国産ギターのひとつの到達点でもありました。

YAMAHA FG-130は1972年6月に定価13,000円で市場に投入されました。これは先行する人気モデルFG-110(定価12,000円)の市場を引き継ぎつつ、わずかに価格を改定した後継機としての位置づけでした。FG-130が生産された、1972年から1974年というごく短い期間は、日本のフォークシーンが最高潮に達した時期と重なります。

このモデルは「ヤマハ流オーディトリアム」や「フォークタイプ」と称され、一般的なドレッドノートよりも小ぶりなボディサイズが特徴でした。これは当時の日本人プレイヤーの体格や、繊細な奏法にも対応するための設計であり、市場のニーズを捉えた判断だったといわれています。

YAMAHA FG-130の仕様と製造技術

YAMAHA FG-130の仕様については、中古市場で様々な情報が散見されますが、ここでは信頼性の高い情報源に基づいた確定的なスペックをご紹介します。

モデル名はYAMAHA FG-130、ラベルはグリーンラベルです。製造期間は1972年から1974年、発売時定価は13,000円でした。ボディタイプはフォーク、または000タイプ、ヤマハ・オーディトリアムと呼ばれる形状です。材質について詳しく見ると、トップ材はスプルースの合板、サイド&バック材はサペリの合板が使用されています。ネック材はナトー、指板材とブリッジ材にはローズウッドが採用されました。スケール長は634mm(約25インチ)、ナット幅は約43.5mmから44mm、フレット数は20です。ヘッド形状はテーパー(先細り)形状で、ペグにはヤマハオリジナルのオープンギアタイプが搭載されています。製造国は日本で、当時の日本楽器製造株式会社によって作られました。

これらの仕様を見ると、YAMAHA FG-130が当時としては非常に完成度の高い楽器であったことがわかります。特に注目すべきは、13,000円という価格でありながら、高品質な木材と精密な製造技術が投入されていることです。現在の物価から考えると5~6万円となり、STORIAに相当する製品だったと考えられます。

50年の時を経た合板の実力は?

YAMAHA FG-130は、トップ、サイド、バックのすべてが合板(ラミネート)で構成されています。現代の価値観では「合板=安価で音が劣る」という見方が一般的ですが、YAMAHA FG-130においてはその評価は全く当てはまりません。なぜなら、ヤマハが1970年代に採用した高品質な合板製造技術と、50年という歳月を経て乾いた木材のおかげで、驚くほど響きが良く、安定した楽器が生まれているからです。

また、合板の採用は単なるコスト削減策ではありませんでした。

実はマスマーケット向けの製品としての戦略的な判断でもあったのです。合板は単板に比べて湿度や温度の変化に強く、反りや割れのリスクが低いため、初心者でも扱いやすいという利点があります。屋外での演奏などラフな使用環境にも耐えうる「ワークホース(頑丈な道具)」としての性格をギターに与えました。

その結果、多くのYAMAHA FG-130が半世紀を経ても現役で生き残っています。この優れた音響特性と耐久性は、高品質な素材と精密な製造技術が両立することで生まれたものです。

サウンド特性と演奏性の評価

YAMAHA FG-130のサウンドは、基本的に「良く鳴る」ということが大前提。筆者は普段K.YairiのRFシリーズを使っていますが、鳴りのよさに関しては互角と感じます。価格差を考えると、驚くほどの性能です。

低音は、もちろんドレッドノートのモデル(FG-200など)に比べるとやや弱めですが、それでもズシンとおなかに響いてきます。

スパンと強めにストロークしても破綻せず、短音で弾いても音に芯があり、何を弾いても平均以上。そのため、筆者も1台手元に置いています。

理論上は単板に劣るはずの合板ギターが、なぜこれほどよく鳴り、高く評価されるのかはよくわかりません。

ただ、今は入手困難な高品質の木材が1970年代には入手可能だったこと、手工品に近かった当時のヤマハの製造ライン、そして50年という熟成期間、この三つの要素が奇跡的に組み合わさった結果という説にはうなずける一面もあります。

いずれにせよ、最近の安価なギターとは一線を画した楽器です。

一方、演奏性については現在のギターとは違った傾向で、クセがあります。ネックプロファイルは握った瞬間「太い」と感じるほど太いです。ただ、これはFG-130の特徴というより、当時のアコースティックギター全般にいえることです。

手が小さい人が(筆者もですが)、現代的な速いパッセージを演奏するのにはやや不利かも知れません。

一方ボディは抱えやすく、演奏性が高いのが特徴です。最近のモデル(たとえばSTORIAなど)も同じ形状のボディを採用していることから、当時からこのボディシェイプは完成されていたといえるでしょう(ボディの厚みは異なります)。

購入時の注意点は「弦高」

FG-130が発売された当時「弦をゆるめる」という発送はなく、たいていの人が弦を張りっぱなしでした。その結果、50年以上の時を経て、ほとんどの個体で弦高が高くなっています。

しかも、原因はネックの反りではなく「元起き」またはボディトップが変形する「トップ落ち」がほとんどです。

ネックであればトラスロッド調整で対応できるのですが、元起きやトップ落ちは難易度が高いリペア作業を行う必要があります。

しかも、ほとんどの個体で12フレットでの弦高(6弦)が4.5ミリ~5ミリ程度あり、2ミリ強まで落とそうとすると、サドルを4ミリ以上削る必要があります。筆者の経験上、ブリッジを限界まで削り、サドルスロットを限界まで掘り込み、そのうえでサドルを削って調整することで、ぎりぎり対応できるケースが多いと思います。

これ以上調整するとなるとネックリセットしか手がありませんが、この価格帯のギターでネックリセットをする意味があるのかどうかは難しいところです。

たいていの場合、YAMAHA FG-130を買うことは単なる「買い物」ではなく、再生を前提とした「リペアプロジェクト」になり得るということです。

したがって、購入の判断基準は「販売価格」だけではなく、「最高の演奏状態にするための総投資額」で考える必要があるでしょう。

中古市場で「現状品」と「整備品」の価格に大きな差があるのは、この修理コストが関係しています。

ハードウェアは交換が前提

YAMAHA FG-130は非常に良く鳴るギターで、当時から完成度が高い楽器だったといえます。しかしそれは木材部分に関する話で、ハードウェア(チューニングペグ)については、技術的には、現在の水準よりかなり低かったといえます。

しかも50年の歳月を経て性能が落ちていますから、非常にチューニングしにくいという問題があります。

そこで筆者は、FG-130を購入する場合はチューニングペグを交換することを前提とすべきだと考えています。

Aria製などの安いペグでも、現代の製品に交換すると十分使いやすくなります。筆者はこのタイプのギターのリペアでは、GOTOH SG301をよく使います。信頼性が高く、GOTOH製の中では価格も安いので、このクラスのギター用交換パーツとしては理想的な製品です。

FG-130購入前チェックポイント

YAMAHA FG-130を実際に購入する際には、以下の点を重点的に確認してください。

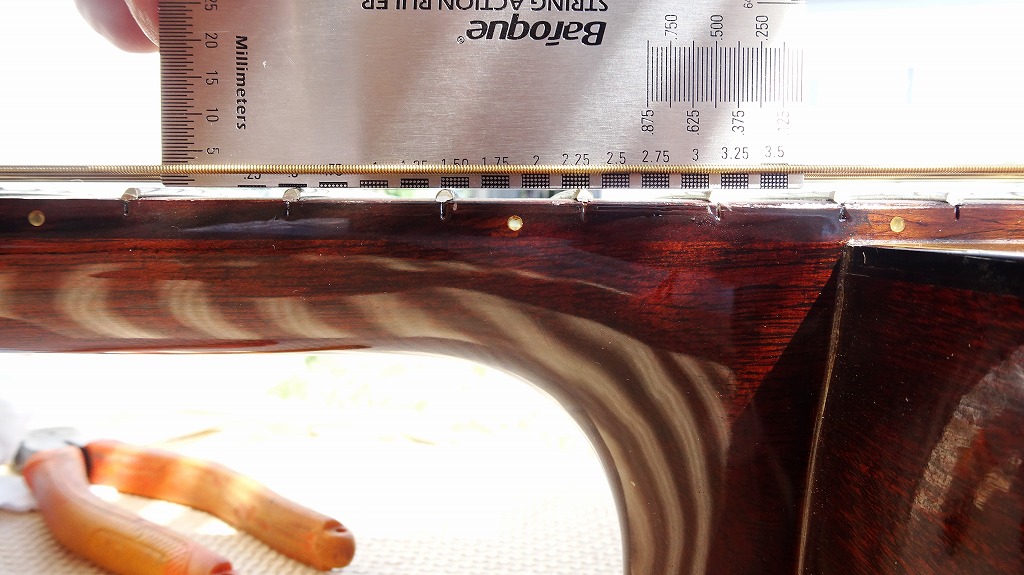

- ネックアングルの確認:フレットボード上に定規を置き、その延長線がブリッジの上面を越えるか確認

- 弦高の測定:12フレット上での弦高測定(6弦側で4ミリ以上は要注意)

- サドルの残:ブリッジからサドルがどれだけ出ているかの確認

まずネックアングルの確認では、フレットボード上に定規を置いて、その延長線がブリッジの上面を越えるかどうかを見ます。もし延長線がブリッジの中腹以下を指している場合、ネックリセットが必要かも知れません。

もしくは、その高さまでブリッジを削ることが可能かどうかを見ます。削っても対応できそうな場合は、ブリッジを削ることで弦高を調整できる可能性があります。

弦高を測る場合は、12フレット頭に定規をのせ、6弦側で3.5mmから4.0mmを超えている場合は大がかりなリペアの可能性を念頭に来ます(とはいえほとんどの個体がこれくらいの弦高です)。

サドルの残量評価では、ブリッジからサドルがどれだけ出ているかを確認し、すでに限界まで削られていて、なおかつ弦高が高い場合、残された選択肢がかなり少ないと判断できます。

FG-130についてのよくある質問

最後に、本文に収めきれなかったものの、補足しておきたい内容をQ&A形式で掲載します。

YAMAHA FG-130のグリーンラベルと赤ラベルの音の違いはどの程度ありますか?

YAMAHA FG-130のグリーンラベルと赤ラベルの音の違いについては、多くのプレイヤーが実際に弾き比べた結果「あまり差がない」という結論に至っています。赤ラベルの方が「バカ鳴り」と呼ばれる力強い鳴りで有名ですが、グリーンラベルのYAMAHA FG-130もそこまで遜色があるわけではありません。むしろ個体差の方が大きく、コンディションの良いYAMAHA FG-130の方が、状態の悪い赤ラベルよりも良い音を出します。価格差を考慮すると、グリーンラベルの方がコストパフォーマンスに優れているのは間違いないでしょう。

ネックリセットの費用はどの程度かかりますか?

ネックリセットの費用は、修理を依頼する工房や地域によって異なりますが、一般的には3万円から6万円程度が相場となっています。これにフレット交換やその他の調整が加わると、さらに費用が上乗せされる可能性があります。YAMAHA FG-130の中古価格が1万円から2万円程度であることを考えると、修理費の方が高額になるケースも珍しくありません。そのため購入前のコンディション確認が極めて重要で、すでに適切な修理が施された個体を選ぶか、修理費込みでの総投資額を計算して購入を検討することをお勧めします。

初心者にもYAMAHA FG-130はおすすめできますか?

YAMAHA FG-130は初心者の方にも十分おすすめできる楽器ですが、注意点もあります。まず、ヴィンテージ楽器特有の「個体差」があるため、コンディションの良い個体を選ぶことが重要です。しかも、コンディションのいい個体はめったにありません。

YAMAHA FG-130は将来的な価値が上がる?

YAMAHA FG-130が将来大幅に値上がりするとは考えにくいでしょう。トップが合板であることと、比較的大量に作られたことが原因です。しかし、「ジャパンヴィンテージ」への注目度が高まる中で、緩やかに価格が上昇していくかもしれません。特に、海外では評価が高く、海外のユーザーの目にとまった場合は、多少高めに購入してもらえる可能性もあります。

まとめ

YAMAHA FG-130は、赤ラベルブームの影に隠れた知られざる名器として、コストパフォーマンスとサウンドの両面で高い実力を備えたプレイヤーズ・ヴィンテージです。

「古いアコギは憧れるけれど、高額すぎて手が出ない」とお悩みの方もいるでしょう。かつて弾いていたギターをもう一度始めたいと思っても、コンディションのいFG-180の中古価格は10万円を超え、気軽に購入できる金額ではありません。

しかし、FG-130なら1万円から2万円程度の投資で、FG-180と同等の木材とボディ構造による本格的なサウンドを手に入れることができます。50年という歳月を経て枯れた材は、現代の安価なギターとは一線を画した豊かな音を奏でます。

実際に筆者の検証では、現行のK.YairiのRFシリーズと互角の鳴りを確認しており、価格差を考慮すると驚異的なコストパフォーマンスを誇ります。また1972年から1974年という製造期間は、まさに日本のフォークブーム全盛期と重なり、当時を知るユーザーこそがその価値を理解できるといえるでしょう。

ただし、購入を検討される際は、弦高やハードウェアの状態をしっかり確認し、必要に応じてリペア費用も含めた総投資額で判断することが重要です。適切にメンテナンスされたFG-130は、ふたたび音楽を演奏するあなたの最高のパートナーとなるはずです。